食べ物をそしゃくして、ごくんとのみ込む。

自然にできているこの行為が、病気や加齢などでうまくいかなくなるのが「摂食嚥下障害」です。

この障害が引き起こす「誤嚥性肺炎」は、日本人の死因の上位に入ります。

誤嚥性肺炎は、食道から胃に入るべき食べ物が、気管支から肺に入ってしまうことで起きます。

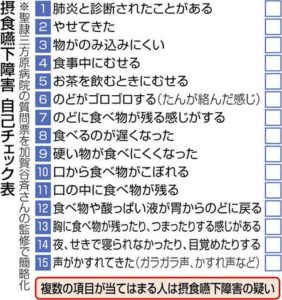

障害の自覚症状として、よくむせる、ガラガラ声、肺炎を繰り返すなどがあるそうです。

治療は、

①食べる際の姿勢調整、

②食事形態の調整、

③各種リハビリが一般的だそうです。

①姿勢の調整では、

誤嚥を防ぐ体位として背中を倒して頭の下に枕を置く「リクライニング位」が有効なことが多いそうです。

食道が気管の下方に位置し、重力の影響も弱まるので、食べた物や唾液がゆっくり送りこまれ、むせにくいのです。

②の食事は

普通からゼリ―状まで5~6段階の食べ物を患者の状態に応じて提供します。

自分で食べる力を維持し、強くするために、検査で明らかになった口腔や咽頭の状態に合った柔らかい食事から始め、食べることで筋肉がつけば、硬い食事にかえていきます。

③のリハビリでは、舌の訓練が有効です。

綿棒で舌を押すなどして舌圧を高めると、口から喉に勢いよく食べ物を送りこめるようになります。

食べることは生きていくためだけでなく、生きる楽しみとして欠かせないものです。

諦めずに専門医に相談しましょう。

*中日新聞より参考*

「専門と 連携進む 治療法」

アイゼン、心の俳句…。