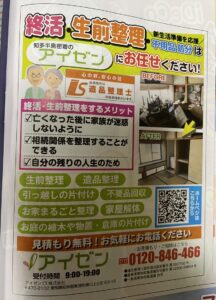

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 5月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

15ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

受付時間 9:00~19:00

北知多フリモ(フリーペーパー) 23年5月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 5月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

15ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

デジタル資産も終活を

いつ訪れるか分からない死や病気などに備え、自分の情報や希望を記しておく「エンディングノート」

愛用するスマートフォンの中などにある「デジタル資産」も書き留めることが大切です。

特にネット銀行の口座などは、本人以外は存在に気づきにくく、相続から漏れる可能性もあります。

家族が困らないように、チェックリストで確認しましょう。

□ネット金融機関の資産(銀行、証券、保険など)

□スマホやクラウド上のデータ

□大手ネットサービス(アマゾン、ヤフーなど)

□オンラインのサブスク型サービス(音楽配信など)

□SNS(ツイッター、フェイスブックなど)

□キャッシュレス決済サービスの残高(ペイペイなど)

□企業ポイント(Tポイントなど)

まずエンディングノートに必ず書くべきことは、パスワードです。

例えば、スマホを操作するために必要なパスワードがわからないと、残された家族らがロックを解除できずに困ります。

ロック解除のパスワードやヒントなどの情報を書き出し、金融機関の通帳など、死後に見そうなものと一緒に保管することをお勧めします。

緊急時の連絡先や周囲に伝えるべきことなど、早めにエンディングノートにまとめておくといいですね。

「早めにね デジタル資産も 終活を」

人生100年時代を楽しもう

人生100年時代と言われ、長いシニア時代をどう働きどう生きるのか、多くの人が直面している問題でしょう。

60歳が企業の定年として、そこから100歳まで40年あります。

体が思うように動く健康寿命も年々延びていて直近では男性が72.68歳、女性はう75.38歳です。

自分がやりたいことは何か、実は自分自身ではなかなかわからないものです。

新しい目標を見つけるには、発想の転換が必要になります。

人生の目標を更新するために、子どものころやりたかったことや夢を思い出してみるといいかもしれません。

普段会わない分野の人と会い、知らない分野の活動をしてみることもいいかもしれません。

活動の中心線をずらすと違和感が生じて居心地は悪いですが、そこから新しい気づきを得られます。

つまり自分の「軸」(関心)を知るための「越境」活動をしてみてはいかがでしょうか。

人生は自分次第で何でも実現できます。

自分の軸をぶらさず将来へ延ばして一回しかない人生、ワクワク楽しみたいものですね。

増える空き家

人口減少などで全国で空き家が増え続けています。

中部地方でも増加傾向で、2015年施行の空き家対策特別措置法で行政による代執行での解体が可能になりましたが、2020年度の実施は14件だそうです。

費用を税金でまかなう恐れがある執行に自治体が慎重なためで、衛星、安全面で不安を感じる地元住民との温度差も生じているようです。

代執行が可能な「特定空き家」への認定には一定の条件がある上に、代執行の費用回収が難しい実情があります。

このため中部地方の各市は、空き家の解体費の補助や再活用といった対策を講じています。

原則は所有者の責任です。

放っておいたら市が解体してくれるという誤った認識をしないようにしましょう。

「進まない 代執行に 対策を」

成年後見制度をもっと利用しやすく

認知症や知的障害などで判断力が不十分な人の意思決定を支援する成年後見制度。

利用を促すため、国は自治体に、相談対応や後見人候補の調整などを担う「中核機関」を設置するよう求めているようでが、あまり進んでいないようです。

名古屋市北区にある中核機関では、拡充した機能の一つが、高齢の親や障害のある子の後見人を務める市民への支援だそうです。

また、対象者に適した後見人の候補者を検討、推薦する「受任調整」業務を新たに導入。

相談者とセンタ―職員が話し合い、親族ではなく、弁護士などの専門家が後見人にふさわしいと判断した場合は、専門職の団体と情報共有して候補者の推薦を受け、家裁に後見人選任を申し立てる際に伝えてもらいます。

中核機関の主な役割は

・広報

・住民からの相談の対応

・利用促進

・後見人の支援

です。

認知症の人は2020年時点で約600万人いると推計されますが、成年後見制度の利用者は同年末現在で約23万人にとどまっているそうです。

国は成年後見の利用促進に向けて、2022年度からの次期基本計画では、都道府県の役割を強化する方針のようです。

受任調整や後見人の支援を単独で行うのが難しい市町村があれば、都道府県も調整などに関わるように求めていくようです。

「課題増す 悩み対応 強化して」

北知多フリモ(フリーペーパー) 23年3月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 3月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

16ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

正しいおせっかい

認知症に限らず、高齢者に対してどこまで手伝うべきか、声を掛けるべきかは、家族によって認識が異なります。

確かにできることまで手や口を出してしまうと、高齢者の自立性を低下させることもあると思います。

そのため「おせっかい」はマイナスなイメージがつきまといます。

ただ、高齢者ができること、できないことに対する家族間の認識の違いは、高齢者との心理的距離にも影響されます。

心理的距離が離れていると、本来の状態が見逃される事も少なくないのです。

誰か関わる人がいなければ、高齢者の生活能力の低下も、孤独感や悲しみといった感情も伝わりません。

「あれ、大丈夫?」は、認知症の早期発見につながる合言葉です。

「正しいおせっかい」は、介護においてとても大切なことなのです。

呼び名を変えてみては?

私たちは家族を呼ぶ時、本人の名前ではなく「お父さん」「おばあさん」といった「呼称」をよく使います。

こうした家族への呼称には、相手や自分の役割を無意識のうちに想定する機能があり、時にストレスを引き起こします。

そして、呼称は介護する側、される側の関係性にも影響を与えます。

配偶者や親、義父母の介護には、どうしても長年の関係性が影響し、介護者が無意識のうちに自らの役割に縛られることがあります。

「嫁だから」「長男だから」といった意識を軽減するためにも、呼称を変えてみるのは一つのアイデアです!

長年使っていた呼称を変えるのは簡単ではないと思います。

「私は一人の認知症の高齢者である〇〇さんを介護している」と意識し、実際には口に出さなくても心の中で呼称を変えることはできるでしょう。

家族内での役割認識から距離を置くことができれば、一人の介護者として、気持ちを冷静に保つことにつながるかもしれませんね。

介護者と一緒にいて

認知症の家族を介護している人の多くは「一番に困るのは、他人から口だけだされること」だそうです。

きょうだいや子供たちは、遠方にいたり、仕事が忙しかったりして、介護に参加できないのでしょう。

それでも連絡はしてきて、しばしばアドバイスもくれるでしょう。

しかし彼らの助言が役立つことはほとんどありません。

介護に参加していない人が一般論を話しても、介護者の参考になることは少ないからです。

毎日苦労している介護者にとって、そうしたアドバイスは「現状を知らない、ずれた意見」になることが多く、「分かってくれていない」という思いだけが生じ、介護者を傷つけてしまいます。

介護者が必要としているのは、きょうだいや子供たちの「言葉」ではなく、「存在」なのです。

「一緒にいてくれている」という実感が欲しいのです。

帰る徘徊とは

「帰る徘徊」と家族対応について興味深い記事を読みました。

「帰る徘徊」には、認知症の人と家族の体験のいずれかが関わっているそうです。

認知症の人はいろいろなことができなくなり、失敗が増えます。

家族とのコミュニケーションもうまくとれなくなり、不安でさみしく、やるせない気持ちを体験するようになります。

一方、認知症の人と接する家族は、以前の親や配偶者の姿に戻ってほしいと願い、失敗や物忘れを指摘したり、𠮟ったりすることが増えていきます。

家族との温かい会話が少なくなると、認知症の人は孤立感を深め、混乱するようになります。

その結果、認知症の人にとって、目の前にいる妻や夫、子どもたちは以前の「温かい家族」ではなくなり、「ここは自分の家ではない」と思うようになるようです。

家族との心のつながりが切れてしまい、以前の懐かしい家族の元へ帰ろうとして、徘徊が始まるというそうです。

認知症ケアに取り組むある精神科医は、認知症の人の失敗や物忘れを家族が指摘したり、叱ったりすることを減らせば、徘徊や暴言、幻覚など、多くの症状は軽快し、介護する人の負担が減ると説く方もいます。

認知症になっても、失敗を指摘したり叱ったりしないで、見守りたいですね。

夫婦の関係性が介護にも?

夫婦の関係性は、認知症介護にも影響を与えるようです。

一方が認知症になることで以前の関係性が崩れることになれば、強い葛藤が生じるでしょう。

逆に、夫婦がお互いに求め、長く続けてきた従来の関係性を変えることなく対応できるなら、葛藤は少ないかもしれません。

家族療法の考え方である精神分析の観点から、夫婦の関係性を4つに分類できるそうです。

①自己愛的関係

②世話焼きの関係

③支配と被支配の関係

④性的関係

どんな夫婦にも、こうした心理的な関係性があり、状況によって変化していくそうです。

傾向として夫婦が高齢化すると

②「世話焼きの関係」と

③「支配・被支配の関係」が

強まるようです。

老いとともに配偶者への依存が高まり、あれこれと命令したり、逆に世話を焼いたりするからです。

お互いの性格や夫婦の関係を思い出し穏やかに介護していけるといいですね。

北知多フリモ(フリーペーパー) 23年1月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 1月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

10ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

![]() LINE見積り方法

LINE見積り方法