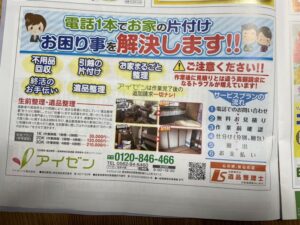

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 7月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

17ページです。

今月号も2分の1サイズで掲載していますで、わかりやすいと思います。

お手にとってご覧くださいね。

受付時間 9:00~19:00

北知多フリモ(フリーペーパー) 7月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 7月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

17ページです。

今月号も2分の1サイズで掲載していますで、わかりやすいと思います。

お手にとってご覧くださいね。

6月でこの暑さとは

記録的に早かった梅雨明け。

東海地方の梅雨明けは、最短の13日だそうです。

6月でこの暑さ。

政府は節電ポイントを還元!と言っていますが、無理して節電して熱中症になっては、元も子もありません。

特に高齢者の場合、1日に必要な飲み物の摂取量は一般に1~1.5リットルといわれています。

夏でも「熱いお茶がいい」という方もいますが、それでも構わないそうです。

本人が好む飲み物を、すぐ手に届く場所に用意するなど、飲みやすい状態にしておくことが大切です。

ただ、認知症の症状で、いつ、どれだけ水分を取ったか、本人には自覚できない場合があります。

家族が「水分を取ってね」と声をかけるだけでなく、ペットボトルとコップを置き、移し替えて飲んでもらうと、どれくらい飲んだか確認しやすくなります。

水を飲みたがらない場合、スイカや梨など、季節の果物で水分を取る方法もあります。

エアコンを使って室温を調節することも大切です。

冷房を嫌う高齢者も多いのですが、ドライ運転で湿度を下げることで蒸し暑さが減り、涼しく感じます。

暑さに対する感覚は人によって違います。

本人が快適に過ごせる温度を見つけることが大切です。

服装も注意が必要です。

認知症の症状で季節感がなくなり、真夏にセーターを着続けてしまうような場合もあります。

「衣替えをしましょう」と声をかけ、冬物を上手にしまうことも必要です。

「デザインを気に入っているから」というケースもあります。

近いデザインの季節に合った服を用意するのもいいですね。

高齢者は熱中症になると体調の回復に時間がかかり、重症化するリスクもあります。

しっかり見守れる体制を作ることが重要です。

介護をしている家族だけで解決する必要はありません。

熱中症のリスクが高い時期は、訪問介護の頻度を増やすことも有効です。

デイサービスやショートステイを活用し、涼しい場所で過ごしてもらうことも可能です。

熱中症が気になる時期の介護サービスの利用について、早めにケアマネジャーに相談してみてくださいね。

「無理をせず 快適生活 できるよう」

アイゼン、心の俳句…。

相続について

土地や建物を相続したときに行う不動産の名義変更「相続登記」。

現在は任意の手続きですが、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、2024年をめどに義務化されることになったそうです。

一方で、登記が必要な人からは「何から手を付ければいいのか」と戸惑いの声もあるようです。

相続登記をするにはまず、相続人の特定と、相続人全員による遺産分割協議が必要だそう。

ただ、何世代も相続登記がされていない不動産では、相続人が数十人に膨らむことも珍しくないようです。

相続人の特定に必要な戸籍謄本集めに手間がかかる上、会ったこともない人、連絡がつかない人、認知症などで意思表示ができない人らとのやりとりには時間もコストもかかります。

長期間登記していない土地や相続発生時の困り事がある場合は、各地の司法書士会に相談すると良いですね。

「不明点 先送りでは コスト増」

アイゼン、心の俳句…。

介護で辞職

仕事と介護の負担を長期間に渡って背負い続けて両立することは、とても厳しく心身に大きな負担を強います。

年休などを使って介護してきたが、相談できずに行き詰まり、疲れ切って退職する人は少なくないようです。

親の介護や認知症はプライベートなことで、会社に相談するという意識が従業員にはないものです。

仕事と介護の両立を支援する国の制度の一つ「介護休業」。

中小企業の経営者の中には「中核となる従業員が休むとまずい」と、介護休業の周知を経営リスクと考える人もいるようです。

「職場に迷惑をかけたくない」意識や、評価や昇進への影響に対する不安も壁になっているようです。

介護休業と介護休暇

改正育児・介護休業法が2017年に施行され、まとまって休める介護休業は対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できるようになった。

休業中は雇用保険から介護休業給付金が支給される。

介護休業、介護休暇や年休などをうまく組み合わせ、保険サービスも駆使して仕事と介護の両立体制を整えることが重要です。

職場の雰囲気づくりも大切ですし、会社のトップが「介護離職をさせない」という意識も大切です。

「広がらぬ 支援制度を 活用し」

アイゼン、心の俳句…。

夏の貧血

いよいよ東海地方も梅雨入りしそうです。

そして、本格的な夏が近づいてきます。

気温が高くなると、だるさや立ちくらみ、動悸などの不調を訴える人は多いものです。

夏バテかと思いがちですが、鉄分の不足による貧血かもしれません。

夏は、汗と一緒に鉄分が流れ出やすくなるためです。

貧血は体の隅々にまで酸素が行き渡らなくなった状態で、進行すれば心臓に負担がかかる恐れもあります。

食事でしっかり鉄分を取って予防したいものです。

発汗が増える一方で、食欲が落ちる夏は意識して鉄分を取りたいのですが、鉄分は体に吸収されにくいのです。

赤身やレバー、カツオ、アサリなどの動物性食品に多く含まれるヘム鉄と、ホウレンソウやコマツナなどの植物性食品の非ヘム鉄このような食品を複数組み合わせて食べることが大切だそうです。

しかし、色々用意するのも大変ですよね…。

専門家がいうには大豆がおすすめだそう。

納豆や豆腐、きなこなど種類が豊富で、鉄分がおおい他の食材とも合わせやすいですようですよ。

「鉄成分 大豆と合わせて 取り入れて」

アイゼン、心の俳句…。

ご縁があり、お話を…

先日、縁あって、東浦町児童民生委員の皆様の前で、「遺品整理について」のお話をする機会がありました。

民生委員とは?

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。

パワーポイントを使って、わかりやすくお伝えできるよう努めました。

我々の経験から、事前に取り組むと良い点を中心にお伝えしました。

地域の高齢者や障害がある方の福祉に関わる方々だけあって、かなりの反響がありました。

最後に、ご希望の方にエンディングノートをお渡ししました。

生前・遺品整理に対して、一歩踏み出すことへのきっかけになっていただければ幸いです。

在宅介護か?施設介護か?

高齢者に介護が必要となった時、在宅で過ごすのか、施設に入るのか、悩まれるケースは多いことでしょう。

本人と家族とで思いが違ったり、家族の中でも意見が異なったり。

介護の負担や利用できるサービス、費用の事など、検討する点はたくさんあります。

在宅介護か施設介護かを検討する際に最もポイントとなるのは、高齢者の尊厳が守られるかどうか、といいます。

尊厳を守るということは、高齢者を大切にするということです。

日々の介護や生活の場面で、その方の人格を大切にした対応ができているかが重要です。

施設介護では、機械浴室、車いす浴室をはじめとする介護の専門設備を整えた環境で、多人数の専門職が分業して介護にあたることができます。

要介護者の社会性を保つこともできますし、何よりもご家族の時間的・精神的・肉体的負担が軽減できます。

在宅介護では、住み慣れた家で過ごせることや自分のペースで生活ができ、精神的に安心できます。

施設に入居するより経済的負担も減らせます。

しかし、家族の心身の負担は相当なものです。

介護がいつまで続くのか、その期間は誰にもわかりません。

そのため、在宅・施設問わずにプロに頼りましょう。

一人で抱えこまず、頼れるところは協力してもらい利用できる介護施設を活用しながら負担軽減を図りましょう。

「悩み事 プロに相談 負担減」

アイゼン、心の俳句…。

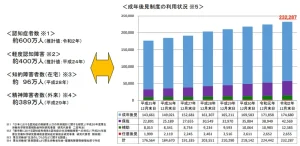

伸び悩む成年後見制度

成年後見制度は2000年、介護保険制度と同時に始まりました。

市町村が介護サービスを決めていた時代から、利用者がサービスを選び、事業者と契約する形に変わり、認知症などで判断能力が低下した人を支える仕組みが必要になったからです。

利用は、本人や配偶者らが家庭裁判所に申し立て、後見人を選んでもらいます。

主に弁護士や司法書士など法律の専門家が選任され、本人に代わって金銭の管理やサービスの契約などを担当します。

本人の判断能力がある程度残っている場合は、契約などに同意を与える保佐人や補助人が選任されます。

後見人がつけば、「身元保証は不要」とする病院や施設が多いのは、後見人が財産管理をすることで、医療費や利用料の不払いを防げるからです。

2016年の民法改正で、遺体の火葬の契約や電気、水道の解約などの手続きも後見人が関われるようになりました。

しかし、制度が十分に知られていないことに加え、専門家に頼むと費用が高いなどへの抵抗感も強いのです。

申し立てから後見開始まで2~3ヶ月かかることから、病院や施設で緊急に対応するには使いにくく、身元保証代行サービスに頼る場合も多いようです。

今の仕組みでは、問題が起きても行政は責任を持ちません。

地域で実情に合った仕組みを作りださねななりません。

「利用法 周知し地域で 取り組みを」

アイゼン、心の俳句…。

金・健康・孤独につけ込む パート2

前回のブログ(「金・健康・孤独パート1」5月15日)の続きです。

高齢者を相手にした契約トラブル。

高齢者を守るための手段で真っ先に挙がるのが、成年後見制度です。

法定後見と任意後見があります。

法定後見では、認知症などで判断能力が不十分な人を守るため、家族らの申請で家裁が後見人を選任します。

判断能力があるうちに、将来に備えて援助してもらう人を決めておくのが任意後見です。

法定後見人は、預貯金の出し入れ、不動産の管理、福祉サービスの利用締結などを本人に代わって行ったり、本人を手助けしたりします。

本人が危うい契約をした時には、後から取り消すこともできます。

問題は、書類の準備が手間な上、後見人の選任までの時間と費用もかかることです。

一方、任意後見は本人が後見人になってくれる人と契約します。

判断能力が不十分になった時に家裁の選任を受けて後見を始めます。

しかし、「仕組みが難しく、制度そのものが知られていない」との声があるように、制度の利用は進んでいないそうです。

後見制度が広まらない中、高齢者の被害は増えているのです。

「金・健康 孤独につけこむ 悪質者」

アイゼン、心の俳句…。

金・健康・孤独につけ込む パート1

高齢者を相手にした契約トラブルが相次いでいるとの新聞記事を見つけました。

それは、詐欺的な商法ばかりではありません。

まっとうな企業のまっとうなサービスでも、理解できないまま高齢者が契約すれば、それはトラブルにつながるのです。

例えば、ガスと電気などの小売りの自由化です。

国民生活センターは「トラブルの内容は執拗、強引など圧倒的に勧誘の関係。自由化で顧客の獲得を競っている可能性が高い」とみています。

無関係の大手会社の名を告げて、契約を勧める業者も一向になくなりません。

自由化を機に、センターはホームページで経済産業省とともに注意を呼びかけました。

しかし、状況は変わりません。

生命保険の勧誘でも高齢者が狙われました。

中でも、2019年に保険の不正販売問題が発覚したかんぽ生命保険と日本郵便は悪質でした。

高齢者を巡るトラブルが多いことは、消費者白書からもみてわかります。

消費者センターの約3分の1が高齢者がかかわる相談でした。

高齢者の3Kと呼ばれる金・健康・孤独 への不安が狙われています。

高齢者は家にいるのでアプローチがしやすいようです。

この話は次回も続きます…。

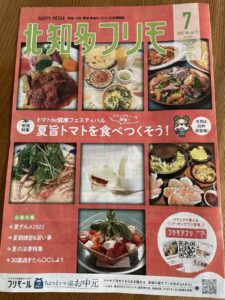

春の熱中症にご注意を

気候が穏やかになり、暖かい日が増えたかと思えば一転、冬の気温に逆戻りする日もあり、「三寒四温」の日々が続いています。

時には、暑く感じるほどの陽気が続いたり、地域によっては夏日を記録したところもあります。

そんなこの時季に気を付けたいのが、春の熱中症です。

夏のイメージが強い熱中症ですが、まだ春は体が暑さの準備ができていないため、油断は禁物です。

突然、寒い冬から暖かくなると、暑さに対応するための体温調節機能である「暑熱順化」ができていない状態となるそうです。

汗をかいて体を冷ます機能が不十分なため、熱中症になってしまうことがあるようです。

また、朝晩の寒暖差が大きいことも、熱中症にかかる原因になるといわれているそうです。

対応策として、

①基本の水分補給

のどが乾かなくても、こまめに水分をとるようにしましょう。

特にお年寄りの方は、汗を暑さやのどの渇きを感じにくい傾向があるため、注意が必要です。

②窓を開け換気やエアコンを室内でも熱中症になることがあります。

窓を開けて空気の入れ替えを行い、場合によってはエアコンを使うなど、室温が上がりすぎないように注意しましょう。

「注意して 春にも起こる 熱中症」

アイゼン、心の俳句…。

北知多フリモ(フリーペーパー) 5月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 5月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

15ページです。

今月号は2分の1サイズで掲載していますので、わかりやすいと思います。

お手にとってご覧くださいね。

![]() LINE見積り方法

LINE見積り方法