愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 1月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

16ページです。

お手にとってご覧くださいね。

受付時間 9:00~19:00

北知多フリモ(フリーペーパー) 1月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 1月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

16ページです。

お手にとってご覧くださいね。

映画や小説で希望を

認知症を題材にした小説を読んだり映画をみたりすると、共感することが多く、自分だけが大変なのではない!と、気持をコントロールできる方もいるようです。

作品の登場人物に自らの一部を重ねていく心理的過程を専門用語で「同一化」と呼ぶそうです。

そのような物語を読んだり見たりすると、自分を同一化した登場人物が自分に代わり、介護の苦悩や葛藤を乗り越えていく姿に、共感したり、将来の展望を抱いたりすることで介護者は心の栄養や支えを得ることができます。

家族が認知症になると、誰もが最初は「信じたくない」「考えたくない」という否認が働き、関連する作品に触れることも避けがちです。

でも、勇気を持って、認知症介護を扱った小説や映画に触れてみてください。

きっと希望が見つかるでしょう。

「映画みて 介護者の心を 落ち着かせ」

否認で遅れる発見

母が転んで倒れた今年の夏、父は最初、大きな病院に行かなくても大丈夫だろうと判断していました。

そこには「否認」という心の防衛反応が働いていました。

認知症の症状が現れた時も、この「否認」は機能します。

以前はできていたことが出来なくなる体験は、本人にとっても家族にとっても辛い事だからです。

母は家事もなんとかできているから大丈夫と父は思っていました。

ところが、転倒し病院で検査すると認知症がかなりすすんでいました。

年老いた親に対し、いつまでも元気でいて欲しいという気持ちは誰もが持つでしょう。

しかし、認知症を認めたくないという「否認」が働いてしまうと、記憶障害や生活能力の低下があっても家族は認知症だと気づかず、「どうしてできないの」「わざとやらない」などと怒りばかりが湧いてきます。

身体の病気やけがで入院したことをきっかけに、認知症が見つかるケースは多いのです。本人が「やれること」「やれないこと」を家族が定期的にチェックすることが大切です。

「掃除」「洗濯」「料理」「コミュニケーション」「買い物」「健康状態」など、ポイントごとに確認することが大切です。

家族が認知症になったと、誰もが認めたくありません。

早く現実を知ることが次への備えにつながります。

「否認をし 遅れる発見 気にかけて」

年末年始のお知らせ2021~22

あっという間に12月も中旬です。

今年もコロナに振り回された一年でしたね。

新しい「オミクロン株」も出始めています。

早くコロナ禍が収まり、日常を戻したいものですね。

さて、年末年始のお休みを、下記の通り頂きます。

12月30日(木)~1月5日(水)

よろしくお願い申し上げます。

また、休み中でも電話やメールでの問い合わせをお受けしております。

返事が遅くなる場合もございますが、お気軽にご相談下さいませ。

カードでお薬相談

耳の不自由な人が薬局でスムーズにコミュニケーションを取れるようにと、愛知県豊橋市では、ろう者や手話通訳者らのグループが、指さすことで意思疎通や情報のやりとりができる「絵カード」を作り、普及を図っているそうです。

絵カードは1セット32枚。

「声が聞こえるか」など、コミュニケーション方法を確認するカードをはじめ、アレルギーの有無や生活習慣などを尋ねるカードがあるそうです。

聞きたいこと、伝えたいことに関するカードを示し、そこに描かれた絵や文字を指さしながら、やりとりをします。

ろう者の中には、音声言語で話す人の動きを読み取り、内容を理解する人がいます。

しかし最近は、コロナ禍でみんながマスクをしているため、筆談に頼らざるを得ない場面が増えているといいます。

病気や薬に関するやりとりは、専門用語が多く、手話や筆談ではつたえづらいものです。

絵カードを活用することにより早く確実に情報がやりとりできて安心できますね。

オンラインで現状を共有

コロナ禍で、オンラインを使った講義や在宅勤務が急速に普及しました。

病院や介護施設では、話を聞くべき家族がなかなか診察室に入ることができない状況になっています。

そこで、リモート面会などオンラインで家族とコミュニケーションを取る病院や施設も増えています。

老老介護をしている方の診察には、なかなか実家に帰れない子ども達にオンラインで参加をしてもらう取り組みをしている病院もあるようです。

介護に直接協力できなくても症状や介護の様子をより詳細に把握でき、一緒に介護について考える姿勢につながります。

また、介護者の様子を動画に撮り、その様子を主治医に見てもらい、薬を調整してもらうこともできる場合もあるようです。

動画を遠く離れた家族に見てもらうことによって知ってもらうこともできます。

介護への協力をお願いするには「知ってもらう」ことが大切です。

年老いた親が故郷にいる子ども達は数日に一度でもいいので、オンラインで話し合いの場を持つようにしてください。

それだけでも、老老介護をしている親の孤独感や孤立感は解消されます。

直接手伝えなくても、今の状況を話せる場があることは介護の支えになるはずです。

「会えずでも 現状共有 オンライン」

自己犠牲にならないために

介護を一人で引き受け、他人が手助けしようとしても「申し訳ない」「自分がやるから大丈夫」と答える人がいます。

介護のために仕事を辞め、趣味や娯楽まで犠牲にする人もいます。

「自虐的世話役」という性格特性を聞いたことがあるでしょうか?

世話を求める人に対してとても面倒見が良く、頼まれるといやとは言えず、多くの仕事を抱え込んで心と体の消耗を繰り返す。

自分が休んだり遊んだり、他人の世話になったりする事を悪いと感じやすく、休みも取れない。自虐性があり、無理をすることがやりがいや生きがいになるといった特性です。

介護のストレスから怒りの感情が沸き上がっても、その感情すら「いけないことだ」と自分を責める要因になることもあります。

介護者が自らをケアするには、好きな音楽を聴いたり花を見たり、おいしいものを食べたりと、自分だけの時間を作ることです。

ただ、「自虐的世話役」の特性を持つ人は、自分をケアすることにさえ罪悪感を抱いてしまいます。

休んだり、自分だけの時間を作ったりすることは、自分のためだけではなく、愛する人のためだと考えてください。

「要注意 自己犠牲より 休憩を」

育った環境での価値観

介護への考え方や価値観、取り組む姿勢は夫婦で異なります。

そこには、それぞれの幼少期からの家族関係が影響しています。

例えば、三世代家族で育ったAさん。

自分をかわいがってくれた祖母が認知症になりました。

介護する母親を手伝い、オムツを替えたりしてあげていました。

Aさんには介護がいつも身近にあったのです。

一方、夫は核家族で育ち、心の中に介護のイメージがありませんでした。

そのため、介護に対しては、妻に甘えていたようでした。

高齢化が進み、ほとんどの夫婦の関係に親の介護の問題が入り込むようになってきました。

互いがどんな家族の中で育ってきたかを理解すれば、介護は良い方向に進むと思います。

「介護観 育った環境 影響し」

寒暖差疲労とは

新聞に、この時期に気を付けたい「寒暖差疲労」という記事が載っていました。

気温差が大きいと、体温を調節する自律神経の働きが乱れ、さまざまな不調が現れやすくなります。

自律神経が過剰に働き、体が疲れてしまう、これが「寒暖差疲労」の状態だそうです。

下記の簡易チェックでご自分が予備軍がどうか調べてみてはいかがでしょうか?

↓

□夏の暑さも冬の寒さも苦手

□温度が一定の環境にいる時間が長い

□季節の変わり目に体調を崩すことがある

□寒い場所から暖かい場所に移ると、顔がほてりやすい

□代謝が悪く、手足や顔がむくみやすい

□寝つきや寝起きが悪い

□手足など、体の一部が冷たく感じることがある

□湯船に入って体の芯が温まるのに15分以上かかる

□パソコンやスマホを1日3時間以上使用する

□肩こり、首こりがある

↓

いかがでしたか?

チェックシートで四項目以上あてはまる人は「寒暖差疲労予備軍」の可能性が高く注意が必要だそうです。

コロナ禍の影響で寒暖差疲労のリスクはより高まっています。

効果的な対策は

・入浴で体を温めること

・ウオーキングなど適度な運動

・耳を上下に動かしたりする「耳たぶストレッチ」

だそうです。

日ごろからこまめに対策をして、疲労をためないことが大切だそうですよ!

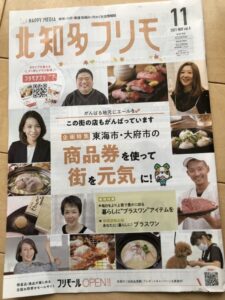

北知多フリモ(フリーペーパー) 11月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 11月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

7ページです。

お手にとってご覧くださいね。

魚の泳ぐ姿に癒し効果

水槽を泳ぐ魚の姿を眺めたり、水族館に行ったりして、気持が明るくなったり、ほっとしたりした経験はありませんか?

水槽や水族館の魚を眺めることが心や体に良い効果をもたらすとの研究は各地で報告されているそうです。

気分を高めるといった心理面の効果だけでなく、心拍数を下げる、血圧を下げる、筋肉をリラックスさせるなど、身体への効果もあるとされ、「アクアリウム(水族館)セラピー」という言葉もあるくらいです。

認知症の人へのセラピー効果に関する研究報告もあるそうです。

魚の鮮やかな色と動き、水の流れが、見る人に新鮮な感覚を与えることが原因ではないかとしています。

コロナ禍で外出を控え、自宅で過ごす時間が多くなっています。

安心して水族館に遊びにいったり、水辺に出かけたりできる日が早く戻ってきますように。

「リラックス 魚の泳ぎに 癒されて」

![]() LINE見積り方法

LINE見積り方法