自宅で高齢者や障害者らを介護しているケアラー(介護者)に、地域とつながるためのグッズを届ける取り組みがあるようです。

コロナ禍で外出がままならない中、ケアラーは悩みを一人で抱え、孤立しがちです。

殺人や心中という最悪の事態に至らないよう、ケアラーとつながる第一歩になると期待を寄せています。

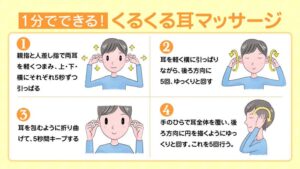

介護者の自分がコロナになったら、要介護の家族はどうなるのか、などの介護者からの切実な相談を受けて、東京にあるNPO法人アラジンがケアラーつながりセットを作成したそうです。

要介護の状態やかかりつけ医などの情報を書いておくノートや介護者が倒れた時に備え、要介護者の名前や連絡先などを記しておけるようになっています。

心身の不調を抱えながらも「何とかなる」と一人で頑張り、どこにもつながろうとしない人へ手助けになる情報を届けたいと、アラジンの担当者は考えたようです。

ケアラー自身の精神的負担・ストレスが増しています。

そもそも介護者はケアマネージャーから聞かれない限り、自身の不調を訴えようとしないようです。

さらに今は「体調が悪い」といいづらく、デイサービスやショートステイも使いにくくなって介護できるのは自分しかいないと思いがちだそうです。

包括も介護者支援への理解を深め各団体と介護者との橋渡し役が増えればと思います。

「ケアラーと 地域をつなぐ 機会かな」