コグニサイズという言葉をご存知ですか?

国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)が開発した運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせた認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語です。

英語のcognition(認知)とexercise(運動)を組み合わせてcognicise(コグニサイズ)といいます。

脳トレと異なる点は、座ってじっくり頭を使う課題に取り組むことや体の一部を動かしながら考える課題を行うのではなく、全身を動かす運動と頭で考える課題とが組み合わさっていることです。

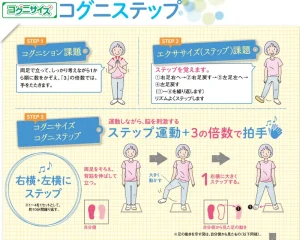

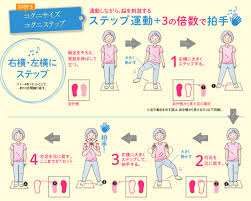

一人で家庭でもできる「コグニステップ」をご紹介します。

【STEP1】

1から順に数字を数えていきます。

3の倍数の時に手を叩くようにします。

【STEP2】

両足で立ち数字のカウントに合わせ、

①で右足を右側に踏み出し

②で右足を戻します。

今度は③で左足を左側に踏み出し、

④で戻します。

これを繰り返します。

【STEP3】

足のステップが4カウントで1サイクルになっているのに対し拍手は3カウントで1サイクルになっています。

まずはこのサイクルを10分間毎日繰り返すようにしてみてはいかがでしょうか。

「運動と 認知トレーニング 続けよう」

アイゼン、心の俳句…。(字余り…)