明日12日より、夏季休暇に入りますので、よろしくお願い申し上げます。

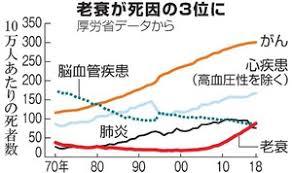

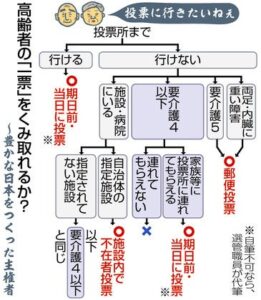

さて、団塊の世代が75歳以上になる2025年を見据え、住み慣れた場所で最期が迎えられる地域をつくろうと、在宅医療と介護が連携して高齢者を支える取り組みが各地で進んでいます。

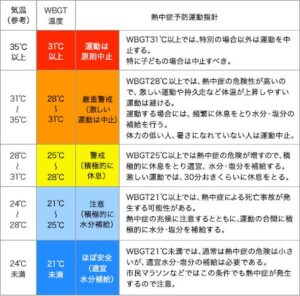

安心できる自宅療養のためには、高齢者から日々出される要望や連絡に主治医や看護師、介護職らが切れ目なく対応することが必要です。

愛知県内では、医師会を中心に医師や看護師などの専門職が連携を強め、各地で在宅医療やみとりを支える仕組みを整えているようです。

名古屋市医師会による在宅医療の支援システムは2015年から稼働しているようです。

名古屋市内に在宅支援センターを設置し、住民からの相談に応じるほか、医師や看護師、ケアマネら各専門職が互いに顔が見える関係づくりを心掛けています。

介護側は本人の生活の維持ができ、医療側は治療や処置に重きを置く。

互いの役割が分かれば、よりよい支援につながります。

センターが連携に足りない部分を補い、いつかセンターがなくても、連携できる仕組みが出来上がるといいですね。

「安心の みとり地域で 支えよう」