いつかは訪れる病気や死に備え、自分の情報や意思などを記しておく「エンディングノート」。

広く知られるようになり、バリエーションも豊富になっていますが、いざ書くとなるとおっくうに感じる人も少なくないのではないのでしょうか…。

ノートの役割は、「伝える」と「整理する」の二つです。

友人・知人などの人間関係や資産などの情報のほか、終末期医療への希望、親しい人たちへのメッセージなどを書きこんでおくことで周囲に「伝える」ことができます。

また、書く作業を通じ、過去を振り返ったり、今の願いを見つめたりして、「整理する」ことができます。

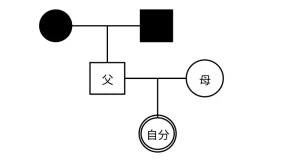

結果として、誰に介護をしてもらいたいか、相続やお墓の希望は、といった重要なテーマを考えるきっかけになります。

周囲への思いや自分の希望などを書くことに抵抗感がある場合は、まず「真実」を記入していくことをお勧めします。

どこに金融口座があり、所有する土地がどこかという情報だけでもいいです。

自分にとってのキーパーソンを記しておくことも大切です。

もしもの時にはこの人にと整理した連絡リストは、残された家族などの負担を減らすことにつながります。

そして高齢の親だけでなく、40~50代の人たちも書いてみてはいかがでしょうか。

「ノートには 自分らしくと まとめよう」

アイゼン、心の俳句…。