高齢者を中心に、入浴中の死亡事故が毎年多く起きています。

中でも、冬こそ注意したいのが熱中症だそうです。

なぜ寒いのに熱中症になるのでしょうか?

防ぐにはどうしたら良いのでしょうか?

新聞に載っていた、上手な入浴の仕方についてご紹介します。

まず、なぜ熱中症になるほど、熱いお湯に入り続けてしまうのでしょうか?

長年、入浴に関する調査研究をしてきた東邦ガス技術研究所の方によるとお風呂の「心地よさ」にヒントがあるのではと考えられました。

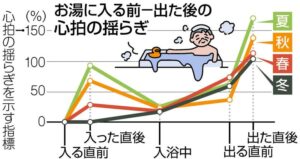

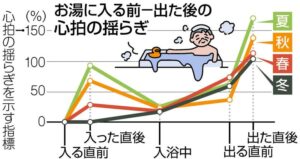

心地良さは、「心拍の揺らぎ」だそう。

心拍変動と呼ばれ「ドクン、ドクン」という心拍の変化を指します。

この揺らぎはリラックスした状態では大きくなり、緊張状態では小さくなります。

夏や秋は湯舟に入った直後に揺らぎが大きくなるが、冬と春は湯舟に入り続けることで、徐々に大きくなっていく傾向がみられたそうです。

冬や春は、冷えた体がお湯と接触するので、最初は心地よさを感じにくいようだと分析。

すぐに温まりたい、心地よさを感じたいと思うために、お湯を熱くして、長く漬かってしまうのではと推察しています。

実際に、調査対象者に湯の温度と漬かっている時間を聞くと、冬は、年間で最も高温で長時間だそうです。

特に高齢者は神経系の老化でのぼせを感じにくく、熱く、長い風呂になりがち。と指摘されています。

消費者庁が推奨する入浴方法は「お湯は41度以下、漬かるのは10分以内」だそうです。

長風呂を防ぐには、浴室に時計を置く浴室内や脱衣所を暖めておくこともポイントだそうです。

上手な入り方で、快適な入浴時間にしてほしいと呼びかけています。

「熱めの湯 長風呂避けよう 要注意」