お客様各位

誠に勝手ながら8月11日(金)~14日(月)まで、お休みを頂きます。

大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、休み中でも電話やメールでのお問合せをお受け致しております。

ご相談下さいませ。

受付時間 9:00~19:00

夏季休暇のお知らせ 2023

お客様各位

誠に勝手ながら8月11日(金)~14日(月)まで、お休みを頂きます。

大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

また、休み中でも電話やメールでのお問合せをお受け致しております。

ご相談下さいませ。

夏バテ予防対策の一つとして

「入浴習慣が夏バテを防ぐ」という、ガス機器大手のリンナイと九州大学の研究発表が新聞に載っていましたので内容をご紹介します。

日常的な入浴習慣により発汗機能や血管拡張機能が向上する可能性があることをリンナイ(名古屋市)と九州大大学院の研究グループとの共同研究で明らかにしたと発表した。

入浴の習慣で体の表面から熱を放散する機能が高まり、夏バテや熱中症の予防につながることが示唆されるとした。

熱中症対策は、体を暑さに慣らす「暑熱順化」が効果的とされている。

研究は、入浴の習慣が、発汗を含む体温調節機能の個人差に影響するかを明らかにしようとおこなわれた。

入浴習慣ありの人の発汗量は、入浴中も入浴後も習慣なしの人を上回った。

実験全体を通してみると四割以上多いという。

血流量は習慣ありが習慣なしより入浴中に早く上昇し、血管拡張が早かったそうだ。

新型コロナウィルス禍などで運動不足の傾向が強まり、暑熱順化の機会が少なくなっていると指摘する。

大学:「家の中で行える入浴によって、運動を伴わなくても発汗・血管拡張などの熱放散機能が向上するという当たり前のようだが客観的な結果が得られたことは意義深い」とコメント。

リンナイ:「入浴習慣が体にとって良い効果を与えている可能性を見出すことができた」と説明した。

入浴で代謝が上がり、夏バテも予防ができるので、シャワーで簡単に済ませずなるべく入浴をしましょうね。

「入浴で 代謝を巡らせ 予防する」

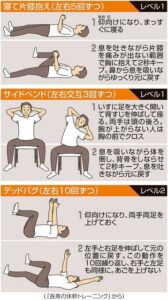

体幹を鍛えよう

年齢を重ねると、体が硬くなり、姿勢も悪くなりがちです。

体の幹である「体幹」を正しいバランスや動きに整えれば、姿勢が良くなり、体も疲れにくくなります。

体幹は、胸や背中、腰回り、腹筋のほか、肩やお尻も含む胴体の部分を指します。

新聞に載っていた高齢者に薦めたい安全なトレーニングをご紹介します。

↓

上記のエクササイズのいずれか一つを一日1セット、毎日行うのがいいそうです。

正しい姿勢でやれば、少ない回数でも効果がでるそうですよ。

「鍛えよう 姿勢改善 体幹を」

安心感を与えるために

体に触れ合って安心感を得ることは、認知症の介護においても大切です。

アメリカの認知症や高齢者ケアの推進団体は、思いやりを込めたボディータッチが、心身に様々な良い効果をもたらすことを紹介しています。

体に触れ合うことで、安心感や安全感、信頼感を高める「オキシトシン」というホルモンが増加するからです。

上記の団体によれば、認知症の人に5~10分程度、手のマッサージを行うと、イライラした気持ちを減らすことができるそうです。

3~5分ほど背中をさすることで不安が減り、眠りやすくなります。

さらに、体の痛みを減らし、心拍数や血圧を下げることも期待できるそうです。

思いやりを込めたボディータッチは、医師や看護師、介護職、ヘルパーといったケアの専門職が行うと、特に効果的のようです。

医師の場合、思いやりのあるコミュニケーションをたった40秒行うだけで、患者らに安心感や信頼感を与え、良好な関係を提供できるといいます。

身体に触れることの大切さを改めて見つめ直しましょう。

北知多フリモ(フリーペーパー) 23年7月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 7月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

14ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

園芸療法とは

精神科領域に、植物を育てることで心に良い効果をもたらす「園芸療法」という治療法があるそうです。

九州大学の研究では、園芸療法が認知症の人の認知機能を改善させることが示されたそうです。

研究では、認知症の高齢者に四ヶ月間、二週間に一度のペースで夏野菜などの植え付けや手入れ、収穫を体験してもらいました。

すると、高齢者同士のコミュニケーションが増え、自発的に水やりをするようになったほか、花の名前を思い出すといった効果が認められたとのことです。

アメリカの危機予防研究所によると、園芸に期待される三つの効果があるそうです。

一つ目は筋力の維持や、関節が動く範囲の改善、柔軟性の向上といった身体への効果。

二つ目は計画性や問題解決能力、順序づけて考えるちから、記憶力、注意力など、認知面での改善効果です。

三つ目は草木の成長や開花を見守ることで目的達成の喜びを感じたり、園芸仲間と一緒に体験することで社会性が高まったりといった感情面における効果を挙げています。

私たちは植物とともに暮らし、癒しを得てきました。いつまでも穏やかに暮らしていきたいものですね。

薬のトラブルを防ぐ

日本医師会の2018年の調査では、日本の患者一人当たりの医薬品などの使用量は、米国、スイスに次いで三番目に多いそうです。

同じ薬が重複して処方されるケースもあり、飲み過ぎはふらつきや転倒など副作用の危険性も高めます。

特に認知症の人の場合、飲み忘れや飲み間違い、重複服用などのトラブルが生じやすくなります。

家族が薬の管理を手助けするのが理想ですが、一人暮らしなどでは難しく、本人に任せているケースが多いです。

薬の適切な服用のためにはどうしたらいいでしょう?

まず、薬の重複や飲み合わせのトラブルを避けるため、必ず「お薬手帳」を持ちましょう。

薬袋に朝昼晩の服用タイミングを書き、カレンダーにホチキスで留めたりすると良いでしょう。

それでも難しければ、訪問看護に管理を頼むのも方法の一つです。家族が近所にいるなら、薬を飲むタイミングに合わせて立ち寄るのも手です。

オンラインを使って朝昼晩と就寝前に連絡をする習慣を作り、その時に飲んでもらうのも有効です。

認知症の程度によって使える手段は様々です。

まずは、今飲んでいる薬を確認してあげましょう。

北知多フリモ(フリーペーパー) 23年6月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 6月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

6ページです。

お気軽にお問合せくださいませ。

市民後見人普及が進まない

認知症や知的障害などで判断力の不十分な人に代わって、家庭裁判所に選ばれた後見人らが財産管理や契約の手続きなどを支援する「成年後見制度」。

身寄りのない高齢者の場合、地域住民が後見人になることもあります。

一定の研修を受けた「市民後見人」です。

ただ、書く自治体で養成などの取り組みに差があり、あまり利用されていません。

2000年に成年後見制度が始まった当初、後見人は親族が務めるケースがほとんどでした。

その後は年々減り続け、2021年には後見人全体に占める親族の割合が2割を切ったそうです。

一人暮らしなどで、後見人を期待できる親族が近くにいない「おひとりさま」の高齢者が増えています。

今後もこの傾向は増え続けるでしょう。

代わって増えたのが、弁護士など専門職が報酬を得て行う後見です。

法律の知識が必要なケースでは力を発揮します。しかし、日常的な見守りが中心となる場合は、専門職よりも身近な市民後見人の寄り添い方支援の方が利用者のためになります。

国の専門家会議も、利用者のニーズや課題に対応できる市民後見人の候補者がいる場合は優先的に選任するように提言しているようです。

都道府県が複数の市町村の協働を主導するなど、より積極的に関わって欲しいものですね。

「さみしさに 市民目線で 寄り添いを」

聞く側の立場も理解して

介護者がほかの家族メンバーに何かお願いをする場合のコミュニケーションのポイントとして、第一は相手の立場を理解して、話すタイミングや時間を考えることです。

第二は自分が訴えたい気持ち、相手にやってもらいたいことを明確にしておくことです。

お願いをする前に、きちんと整理しておきましょう。

第三は「あなた」ではなく「私」を主語にして語ることです。

「あなたは無責任だ」「どうして手伝ってくれないのか」というのではなく、「私には休憩が必要です」「私はあなたと介護について話がしたい」と話すのです。

第四は、助けを差し出してくれる人がいたら、躊躇することなく「お願いします」ということです。

そうした瞬間を逃すと、ほかの家族メンバーは「助けがなくても大丈夫だろう」と思ってしまいます。

第五は、「感謝」の気持ちを述べること。

前回のブログでも書いたように、「感謝」は介護者自身の精神にも良い影響を与えます。

コミュニケーションが乏しいと、間違った情報を信じたり、想像や感情ばかりが先行したりして問題が生じます。

聞く側の立場を理解し「感謝」を伝えましょう!

感謝を探し続けよう

脳科学の研究で、「感謝」の気持ちがストレスを減らし、幸福感を高めることがわかってきたそうです。

幸福感を高める方法の一つに「感謝の気持ちを探す」ということがあるそうです。

不安や後悔に焦点を当てるのではなく、「自分が感謝すべきことは何だろうか」と自らに問うことが、脳内のドーパミン回路の活動を増やし、生活を楽しいものにするといいます。

介護はストレスばかりで、「どうして私だけが・・・」といった被害感や、「将来どうなるのか」という不安、「生きていくのもつらい」という落胆など、マイナスの感情に支配されがちです。

そんな中でも、相手への「感謝」を探すことが、ストレスを和らげることにつながります。

「感謝」を探すことを通じて、人生のポジティブな面に集中できるようになります。

認知症が進んでしまった親や配偶者が、かつて自分にしてくれたことを思い出してみましょう。

「感謝」を見つけることそのものよりも、「感謝」を探し続ける気持ちを持つことが、より大切なようです。

怒りや悲しみ、不安が世界中に満ちている今こそ、身近な「感謝」の気持ちに目を向けましょう。

誰かわからなくても

認知症の介護にかかわると、どうしても記憶障害や見当識障害に意識が向き、「できないこと」ばかりが気になってしまい、イライラしたり、怒りが生じたりします。

「できないこと」に焦点を当てるのではなく、「本人にとって幸せとは何なのか」について考えるといいかもしれません。

私たちの心には、人の気持ちを想像して、相手のニーズや葛藤に思いを巡らせ、理解する機能があります。

こうした機能を専門用語で「メンタライジング」と呼ぶそうです。

介護においても、自分の価値に基づいて相手と接するのではなく、認知症の人の心の内を想像して、「こういうことがつらいのか」「何がいやなのか」「こうすれば幸せになれるのか」などと考え、ケアしていくことが大切なのです。

きっと相手は「幸せだ」と感じてくれることでしょう。

![]() LINE見積り方法

LINE見積り方法