明けましておめでとうございます。

本日から仕事はじめです。

年末は、コロナ規制が大幅に緩和されたため友人と3年ぶりの忘年会をしました。

久しぶりに会う友達と、会話もお酒もすすみました。

そして年始には買い物へ。

福袋を買いましたよ~。

さて、今年の目標は、プライベートは「健康第一」仕事は「地域や企業様から、さらにご依頼を頂けるようにする」です。

安心してご用命頂けるよう、より一層努力します。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

受付時間 9:00~19:00

本年もよろしくお願いします 2023

明けましておめでとうございます。

本日から仕事はじめです。

年末は、コロナ規制が大幅に緩和されたため友人と3年ぶりの忘年会をしました。

久しぶりに会う友達と、会話もお酒もすすみました。

そして年始には買い物へ。

福袋を買いましたよ~。

さて、今年の目標は、プライベートは「健康第一」仕事は「地域や企業様から、さらにご依頼を頂けるようにする」です。

安心してご用命頂けるよう、より一層努力します。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

年末年始のお知らせ2022~23

今年はクリスマスが土日ですね。

今日明日はご馳走を用意して、子ども達と楽しく過ごしたいと思います。

さて、年末年始のお休みを、下記の通り頂きます。

12月30日(金)~1月4日(水)

よろしくお願い申し上げます。

また、休み中でも電話やメールでの問い合わせをお受けしております。

返事が遅くなる場合もございますが、お気軽にご相談下さいませ。

回想フォン

前回のブログで少しふれた「回想法」。

高齢者が昔を思い出すことで、認知機能の維持につながるとされる心理療法のことです。

障がい者がカウンセラーを務め、自宅からビデオ通話で介護施設の入所者と会話する取り組みが、新聞に紹介されていました。

このビデオ通話の仕組みは、「寝たきり社長の上を向いて」の佐藤仙務(ヒサム)さんが考案した独自のサービス「回想フォン」です。

佐藤さんは、障がい者が障がい者の話を聞くピアカウンセリングを8年ほど前に始めたのがきっかけだそうです。

回想フォンでカウンセラーとなる障がい者らは、養成講座を受け「オンラインピアカウンセラー」を取得。

愛知県では4つの介護施設と契約して働いているそうです。

利用者は楽しんでやっている様子です。

コロナ禍の中では外出や面会が制限され、外とつながる貴重なツールです。

最近の記憶の保持が難しい認知症ですが、昔の記憶は比較的保たれています。

回想法による会話で脳が活性化し、精神的な安定や症状の進行予防も期待できます。

「花咲かす 昔ばなしで 盛り上がる」

アイゼン、心の俳句…。

元気脳を作ろう

45~65歳の中年期の認知症リスク要因として挙げられているのは高血圧・肥満・難聴だそうです。

高血圧の状態が続くと、血管が硬くなる動脈硬化が進行しやすいようです。

その結果、脳梗塞や脳出血を引き起こすと「血管性認知症」の原因になりやすいといわれています。

一方、認知症全体の6割以上を占める「アルツハイマー型認知症」の原因は、タンパク質「アミロイドβ」です。

脳内に蓄積されたアミロイドβが神経細胞を破壊することで引き起こされます。

アルツハイマー型の患者は高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病を合併している例が多いそうです。

また、難聴は人の話やテレビなどの声が聞こえにくくなり、脳に入る情報が減ることの影響が大きいと考えられているそうです。

早めに補聴器をつけ、頭を使って考えることが欠かせないようです。

65歳以上の晩年期は、喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・糖尿病の五つが認知症のリスク要因といわれているそうです。

他人と会話をすることはとても重要で、その際に取り入れるといいのが、「回想法」です。

記憶を引き出す古い写真や使っていた道具、思い出の品などを見ながら話しをします。

高齢者は今のことは忘れがちですが、昔のことはよく覚えています。

昔のことを思い出しながら楽しく会話すると感情や理性、記憶をつかさどる脳の前頭前野の血流が増えるという研究もあるといいます。

筋肉と同じで、頭も鍛えないと衰えてしまいます。

楽しく生きるもとになる元気脳を作っていきましょう。

「夢希望 楽しく生きる 元気脳」

アイゼン、心の俳句…。

遠距離介護 もめる前に

離れて暮らす親の生活を支援する「遠距離介護」。

距離が壁となるのはもちろん、仕事や子育てなどで多忙であれば頻繁には行き来しにくいものです。

家族間でコミュニケーションがとりづらくなり、お金のことでもめるケースもあります。

親が元気なうちに要望を聞いておき、介護時の入出金を記録するなどしたいものです。

まず、親のお金に関する情報は、きょうだいで共有しましょう。

良かれと思ってやっていたことも、後で知った側は嫌な気持ちになることもあります。

親の介護で複数のきょうだいが関わると、誰が何にお金を使ったかわからなくなり、トラブルになりやすいものです。

親の突然の入院に対応するため、誰かが入院保証金や下着類などの費用を支払っていることもあります。

親にかかったお金の入出金は記録し、メールや家計簿アプリなどを活用して共有しておきたいものです。

遠距離介護の場合、交通費や通信費もかかります。

一方で、実家の近くに住むきょうだいの方が、訪問回数が多く、介護に費やす時間が長いこともあせる。

初期は問題にならなくても、介護が長期化するうち、不公平感が生まれることがあります。

親が元気な時から経済状況を確認しましょう。

預貯金や年金額、借金などのほか、住民税課税世帯かどうかもわかると、公的サービスを利用する際などの参考になるそうです。

普段から親子のコミュニケーションを密にして信頼を得ることが大切です。

本人が認知症などになった場合に備え、代理人指定などの対策を調べておくことも肝心です。

「信頼を 得ながら家族で 共有を」

アイゼン、心の俳句…。

一呼吸して優しく

介護をしていて、「自分がいうと相手が怒るけど、他の人の言うことなら聞いてくれる」といった話を聞いたことがあるでしょうか?

「メラビアンの法則」というものがあり、メッセージ伝達に占める割合は言葉が7%、声のトーンや口調は38%ボディーランゲージ(身振りや態度)は55%で、非言語的要素が9割以上だとする学説です。

介護現場は多忙やストレスも多く、つい「言葉」に偏ってしまいます。

長く接する家族も、口調がきつくなることもあるでしょう。

介護する相手に苦手意識を持つと、口調がきつくなったり、横柄な態度を取ってしまったりすることがあります。

特に、相手が認知症の場合会話の理解力が低下するため、言葉よりも口調や態度の影響が大きくなるようです。

利用者への声掛けの前に、一呼吸して「優しく、優しく」と意識すると良いそうです。

その結果、口調や態度が柔らかくなり、良い反応を引き出してくれるのです。

声掛けの前にまず、自分に言い聞かせてみましょう。

「声掛け時 優しい意識 心がけ」

アイゼン、心の俳句…。

似た症状の疾患はたくさんある

年老いた配偶者や親が入院や手術を受けた後、いきなり認知症になったという家族はよくいるようです。

しかし、認知症のような症状が前触れもなく突然始まったという場合は、認知症ではなく「せん妄」という状態であることがほとんどだそうです。

身体的にも精神的にも弱くなった高齢者が、骨折や心臓病、肺炎、手術などの身体的な負担を体験すると、意識が混濁し、攻撃的になったり幻覚が出たりといった症状がでることがあるようです。

身体の状態が安定して意識がはっきりしてくると、元の状態に戻るそうです。

高齢者は手術などの時に「せん妄」が起こる可能性があること、多くは一過性ですぐに改善することについて、本来なら主治医が家族に情報を伝え、安心感を与えるべきです。

認知症と似た症状が出る病気は例えば、うつ病による仮性認知症、甲状腺機能低下症、慢性硬膜下血腫、ビタミンの欠乏などあるようです。

認知症の症状に関する情報は世間に広く知られていますが、認知症に似た症状が出るほかの疾患もたくさんあります。

医療者にとっては常識的なことでも患者や家族が知らないことは多く、そうした情報格差によって不安や混乱が生じないよう、「認知症に似た病気」を検索してみてもいいかもしれません。

「似た症状 出る疾患は 多くある」

アイゼン、心の俳句…。

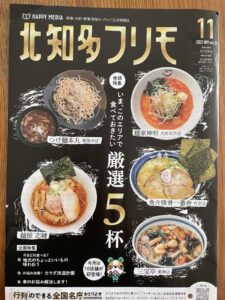

北知多フリモ(フリーペーパー) 11月号

愛知県東海市・大府市・知多郡東浦町に地域みっちゃく生活情報誌として各家庭に配布される地域密着型のタウン情報誌「北知多フリモ 11月号」にアイゼンの広告を、掲載させて頂いています。

16ページです。

お手にとってご覧くださいね。

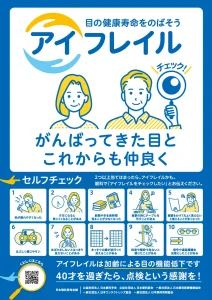

アイフレイルについて

暗くなると物が見えにくい、すぐ目が疲れる…。

こんな症状に悩まされる中高年は多いですが、「年のせい」と軽く考えてはいけません。

緑内障や加齢黄斑変性といった病気が原因かもしれず、進行すれば失明の恐れもあります。

「フレイル」は加齢によって体のさまざまな機能が低下した状態です。

健康と要介護状態の中間の段階に位置づけられるとして、日本老年医学会が提唱しました。

「アイフレイル」は、目に特化した概念です。

目の健康は、日常生活の質を保つためにとても重要です。

目が不調だと、読書やスポーツといった趣味を楽しめない、車の運転が不安、外出がおっくうになるなど様々な支障が出て、心身の健康を損なう要因になります。

新聞に掲載されていたアイフレイルのチェックリストでセルフチェックをしてみませんか?

■目が疲れやすくなった

■夕方になると見にくくなることがある

■新聞や本を長時間見ることが減った

■食事の時にテーブルを汚すことがある

■眼鏡をかけてもよく見えないと感じることが増えた

■まぶしく感じやすい

■まばたきをしないとはっきり見えないことがある

■まっすぐの線が波打って見えることがある

■段差や階段で危ないと感じたことがある

■信号や道路標識を見落としたことがある

2つ以上あてはまる場合はアイフレイルの可能性があるようです。

眼科に受診してみてもいいかもしれませんね。

「目の疲れ 早期受診で 健康維持」

アイゼン、心の俳句…。

ネット情報をうのみにしては危険

今、インターネットでさまざまな情報がすぐに得られます。

薬について検索すると、成分や副作用、飲み方など様々な情報がでてきます。

信頼できる情報もたくさん見つかりますが、それと同時に、

「〇という薬のせいで太った」

「△という薬を飲んだら幻覚が出た」など、

特定の副作用に関する否定的な書き込みもあふれています。

恐ろしいことは、個人的にネットで薬の副作用を調べ、不安や恐怖を感じてしまい、飲むべき薬までやめてしまうことです。

仮にネットの投稿者の体験が事実だったとしても、全ての人に当てはまるわけではありません。

ネットは簡単に情報を提供してくれる便利な存在ですが、最初から信じて飛びついてはいけません。

大切なのは、信頼できるところが書いているかどうか、情報の発信源を確かめることです。

そして、書かれている内容を読み飛ばして都合よく解釈するのではなく、正確に読み解くことです。

「情報を うのみは禁物 まず確認」

アイゼン、心の俳句…。

介護報酬改定 入浴介助について

2021年4月の介護報酬改定で、デイサービスの入浴介助に対する加算が見直され、小規模な事業者に不安が広がっています。

利用者が自宅で入浴できるよう支援するサービスへの加算が新設された一方、従来の施設での入浴介助に対する加算が減額され、経営が悪化する可能性もあるためです。

デイサービスの良さは入浴介助。

見守りによる安心感があります。

しかし、自宅のお風呂では、狭くて段差のある浴室など家族の介助が難しく、介護負担が大きいものです。

特に一人暮らしだと安全な入浴は困難です。

今回の改定で、厚生労働省は手厚い入浴介助加算を新設しました。

事業者がこの加算を得るには、まず医師や理学療法士らが利用者宅を訪問し、浴室の環境や利用者の動きをチェック。

自宅で入浴できるよう、入浴用いすなど福祉用具の購入や住宅改修サービスを助言します。

さらに個別の入浴計画を作り、施設で入浴する場合は利用者宅の風呂に近い環境にして、利用者ができるだけ自力で入れるように助言することが条件です。

今回の加算見直しについて、小規模事業所は経営が苦しくなりそうです。

デイサービスは介護家族の休息のためでもあります。

心身機能が落ちた人の入浴には人手がかかります。

ここをカバーできる介護報酬は必要なのではないでしょうか。

「改定で 現場に戸惑い 介助加算」

アイゼン、心の俳句…。

寒暖差疲労について

季節外れの残暑から一転、肌寒い日が急に増えてきました。

この時季に気を付けたいのが、「寒暖差疲労」です。

気温差が大きいと、体温を調節する自律神経の働きが乱れ、様々な不調が現れやすくなります。

私たちの体には、自律神経を使って体温を自動調整する機能があります。

暑いときは体の表面に近い血管を広げて熱を体外へ逃がし、汗もかいて体温を下げます。

逆に寒いときは、血管を収縮させて放熱を抑えます。

気温差が大きくなると、自律神経が過剰分働き、体が疲れてしまいます。

これが「寒暖差疲労」の状態です。

●一日の最高・最低気温の差、

●前日との気温差

●室内外の温度差

のいずれかが7度以上になると、疲労がでやすくなるそうです。

効果的な対策は、

◆入浴で体を温めること。

38~40度のぬるめのお湯に、10~15分間つかるといいそうです。

◆◆ウォーキングなどの適度な運動も重要です。

仕事中も1時間に1回程度、首や肩を2~3分ほど回したり背伸びをしたりするだけでも血行が良くなります。

耳を上下に動かしたりする

◆◆◆「耳たぶストレッチ」もお勧めだそう。

首から肩にかけて血流が良くなり、自律神経を整える効果が期待できます。

日頃からこまめに対策をして、疲労をためないことが大切です。

「寒暖差 秋口つらい 疲労感」

アイゼン、心の俳句…。

![]() LINE見積り方法

LINE見積り方法